Membaca Secuil Goenawan Mohamad

Selasa

lalu (22/5), seusai kuliah Perkembangan Sastra Indonesia, saya iseng datang ke

Perpustakaan Pusat UI—karena fakultas saya tidak punya perpustakaan sendiri—untuk

mencari bacaan yang sekiranya enak dibaca. Karena akhir-akhir ini tertarik

dengan ekonomi, saya mencari buku Adam Smith, The Wealth of Nations. Tersedia di katalog daring tidak selalu

berarti tersedia di rak. Buku tersebut tidak ada di sana*. Saya pun kembali ke

katalog daring. Saya mencari buku lain, buku

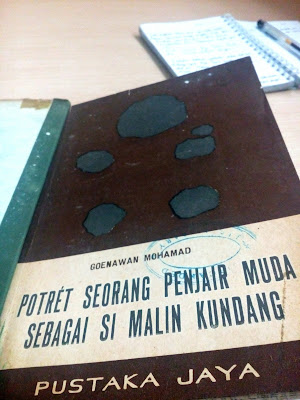

Goenawan Mohamad. Dalam daftar yang muncul, tampak judul Potret Seorang Penjair Muda sebagai si Malin Kundang. Saya segera

ke rak nomor 899.22.

Potret Seorang

Penjair Muda sebagai si Malin Kundang ternyata buku yang cukup tipis, tidak

sampai seratus halaman. Saya mendapatkan cetakan Pustaka Jaya bertahun 1972.

Dalam buku ini, Goenawan Mohamad (GM) menggunakan tulisan model Ejaan Soewandi.

Oh, ya, dalam tulisan ini, saya akan mengutip beberapa pernyataan GM yang ada

di buku tersebut. Agar menyesuaikan, kutipan-kutipan itu nanti akan saya ubah

ke ejaan yang berlaku sekarang, tetapi tidak mengurangkan atau melebihkan kata-katanya.

Buku

tersebut berisi esai-esai GM yang ditulis sekitar tahun ’60-an. Beberapa esai berbentuk

autobiografi—menggunakan sudut pandang orang ketiga, kecuali bagian

pertemuannya dengan Pramoedya Ananta Toer—dan beberapa lainnya berisi

pendapat-pendapatnya, khususnya tentang sastra. Seharusnya buku ini dapat

dijadikan salah satu buku acuan perkuliahan sastra Indonesia. Meskipun tidak

terlalu fokus dengan sastra, buku ini memuat pandangan-pandangan yang penting.

Setelah

masa sastra individualis pada sekitar tahun 1945 yang ditokohi oleh Chairil

Anwar, 1950-an dan setelahnya—sampai beberapa masa—corak sastra mulai berubah. Keyakinan

bahwa sastra tidak dapat dilepaskan dari masyarakat membuat realisme-sosialis

menjadi tema “luhur” yang menjadi acuan tetap. Itulah yang dikritik oleh GM. Ia

berpendapat bahwa sastra tidak akan segar dengan cara seperti itu. Tema-tema

baru justru muncul ketika ada kebebasan individu untuk menyatakan pikirannya.

“Salah

satu kebebasan pertama seorang pencipta adalah kebebasannya dari sikap kolektif

yang mengikat diri, dan bahaya orang yang terlalu memperhatikan “rumus-rumus”

umum yang dikenakan di atas kesadaran keseorangannya ialah terbentuknya diri

dalam lindungan kolektivisme. Hasilnya nanti tidak akan lebih dari hasil tukang

proyeksi “suara umum” dan penyodoran kemutlakan ajaran” (hlm. 23).

Sebenarnya,

apa yang dimaksud “kolektivisme” oleh GM? Bukankah ujung-ujungnya sastra ditulis

oleh individu yang mempunyai sudut pandang sendiri, meskipun temanya serupa?

Namun, berdasarkan pernyataan di atas, GM mengesankan agar pelaku sastra tidak

terjebak dalam tema besar realisme-sosialis untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Tema-tema liar, seperti absurdisme dan surealisme, perlu mendapat

kedudukan dan perlakuan yang sama. Lebih gampangnya, GM menginginkan sastra selalu

melahirkan yang terbaru.

Tahun

1950-an juga muncul kredo bahwa puisi yang bagus adalah puisi yang sulit.

Semakin sulit bahasa yang digunakan, semakin bagus kualitas kepuisiannya. Kredo

tersebut mewujud sebagai karya-karya yang dimuat dalam majalah Kisah, Seni, Budaya, dan

lain-lain. Apakah sejak masa itu puisi seolah-olah menjadi jauh dari konsumsi

publik dan hanya menjadi konsumsi sesama sastrawan, menjadi barang yang

dianggap terlalu mewah dan tidak terjangkau?

Kenyataannya,

kredo tersebut tampak tidak lagi berlaku pada zaman sekarang. Zaman media

sosial membuat puisi menjadi dekat dengan menggunakan bahasa yang mudah

dimengerti atau bahkan terlalu mudah. Namun, dengan bahasa yang mudah, apakah

tingkat kualitas puisi juga menjadi dangkal? Bahasa dengan tingkat kesulitan

tertentu menandakan bahwa pembuatannya tidak main-main. Memilih diksi pun harus

dipikir berulang kali agar langsung mengena ke hati pembaca dan memungkinkan

menghasilkan banyak tafsiran. Akan tetapi, apakah selalu begitu?

GM

tidak hanya mengemukakan pendapat tentang sastra. Ia juga menyinggung masalah

kehampaan yang dihadirkan modernitas. Produk abad ke-20 itu telah menjadi pintu

gerbang menuju keterasingan manusia. Untuk hal itu, ia menulis suatu peringatan

tentang Rabindranath Tagore dalam bab “Mengingat Tagore”. Kreativitas,

kebebasan, spontanitas: itulah hal-hal berharga yang bagi Tagore semakin hilang

di abad ini (Mohamad, 1972: 51). GM mengutip perumpamaan Tagore, yaitu manusia meninggalkan

sarangnya kemudian masuk ke dalam sangkar. Tagore, dalam tulisan GM, menyatakan

bahwa sarang itu sederhana, memiliki hubungan yang mudah dengan langit,

sedangkan sangkar itu kompleks dan mahal, menyisihkan apa yang ada di luarnya.

Perumpaan

dari Tagore tersebut sepertinya tidak hanya berlaku dalam urusan

eksistensialisme manusia, tetapi juga politik. Manusia zaman sekarang berada

dalam kendali birokrasi yang rumit dan bertele-tele, padahal seharusnya tidak

sekompleks atau seformal itu. Politik birokratif adalah buah dari modernitas

dan keterasingan serta jarak turut diciptakan. Saya jadi teringat lagu ‘Di Atas

Meja” dari Payung Teduh. Salah satu liriknya berkata “tak bisa lagi bercerita

apa adanya”. Kealamian semakin pudar kemudian hilang.

Tidak

hanya politik, keterasingan juga terasa dalam hal agama, lebih spesifiknya

kitab suci. GM menyayangkan pemaknaan isi kitab suci yang terlalu di permukaan.

Dengan cara seperti itu, kitab suci menjadi tidak lebih dari sekadar ancaman-ancaman

yang menakutkan. Padahal, jika diselisik sedikit lebih dalam, kitab suci dapat

menjadi isi bagi kekosongan kehidupan manusia. Sudahlah terasing dari alam dan

manusia, kini terasing dari Tuhan pula. Terlalu sering kita diminta untuk takut

kepada-Nya hingga terlalu sering pula kita lupa bahwa kita pun sebenarnya bisa

tertarik dan mencintai-Nya (Mohamad, 1972: 62—63).

Saya

tidak dapat menghindarkan pikiran saya dari orang-orang fanatik agama,

orang-orang yang justru mengotori kulit agama, ketika membaca tulisan GM

sebagaimana dalam kutipan di atas. Setidaknya, jika tidak bisa menjadi manusia

yang baik, tidak perlu membawa-bawa nama Tuhan untuk melakukan hal yang tidak

baik. Taruhannya adalah agama dan seisinya yang dibawa, serta orang-orang yang

tidak seharusnya terkait, juga keterasingan sebagai dampak lanjutnya. Mungkin

agama yang datang secara asing dan dinubuatkan hilang secara asing pula itu tidak

benar-benar menghilangkan diri, tetapi diasingkan oleh orang-orang yang berjalan

terlalu jauh dari dasarnya dan menegakkan fanatik buta.

Hal

yang bisa kita pelajari dari buku itu tidak setipis kelihatannya. GM juga

menceritakan akibat dari gaung “revolusi” yang selalu digelorakan Sukarno, juga

secuil tentang Manifes Kebudayaan. Kritiknya atas kritik sastra pun ada. Selain

itu, seperti yang sempat sedikit saya singgung dalam paragraf ketiga, GM

berbagi kisah pertemuannya dengan Pramoedya Ananta Toer di Pulau Buru. Sebagai

wartawan muda, ia masih malu untuk menanyakan sesuatu dan akhirnya nekat

bertanya. Menggemaskan sekaligus menampar.

*Buku

The Wealth of Nations ternyata ada di

ruang rujukan, lantai IV.

Komentar

Posting Komentar